-

公安题材连环画收藏

出于对公安题材的偏爱,我一直把这一类型的连环画作为收藏的重点,便宜的几块钱,最贵的30元,但积累下来也花去不少了。在我看来,不在乎收藏价值而单纯地收藏喜欢的专题才是最大的乐趣。我的多数藏品系上世纪80年代早期出版,这恰好也是公安题材故事片流行的时候。

-

小时候情有独钟的小人书

小人书是什么样子,现在的小孩恐怕已经很少人知道了。但在七、八十年代,说小人书是孩子们的精神寄托,那可一点都不为过。 我虽然也是80后,但属于靠前的,与70后接轨,所以在我小时候对小人书那还是情有独钟的。早期的小人书都是手绘的,后来有了剧照版的,比如西游记什么的。

-

二三十年代上海的小人书滩和书局

二十世纪初的上海,是一座充满矛盾与冲突的繁华都市,一幅时空交错的画卷成为特殊历史年代的缩影。清朝遗老遗少还留着长长的辫子,洋女人穿着洋装留着新式卷发在街上溜狗。穿着长衫对襟的文人走路慢条斯理,而身着西装脚蹬皮鞋的青年却快步往来。路上轿子洋车人力车马车车水马龙,洋行当铺药铺中英文牌匾交相辉映

-

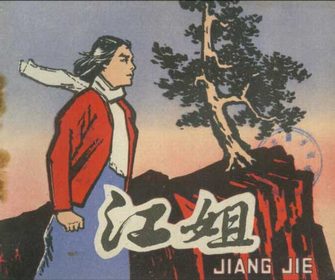

连环画《江姐》伴我成长

《江姐》题材连环画是我备加珍惜的藏品之一。第一次接触《江姐》是上小学时,我从同学那里借来一本安徽人民出版社1966年3月出版的《江姐》连环画。江姐的形象深深地触动了我,我感叹世间竟有如此坚强的人。从此,那个穿着蓝身旗袍,红色绒线衣的人,成了我心中坚强不屈的化身。

-

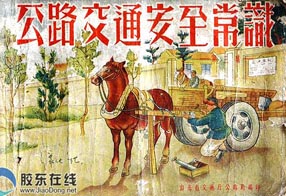

五十年代罕见《公路交通安全常识》画册

一个偶然机会,国道206高速公路莱州管理处的工作人员觅得一本1956年山东省交通厅公路局编印的《公路交通安全常识》(第三集),据了解,该书以当时极为畅销的连环画形式刊印,小32开本,用28页图画及几百字的说明对当时的交通安全知识(马车部分)进行了生动详实的介绍。

-

往事如烟——读顾炳鑫先生连环画琐忆

我第一次接触到顾先生所绘的连环画是那本《在蓝色的天空上》。记得那是1956年初,我正在北京上小学三年级,因为家就住在距王府井不远的北梅竹胡同,位于帅府园巷口的新华书店少儿读物门市部,便成了我课余不时光顾的好去处。

-

童年在印尼看的小人书

记得我还没有上学的时候,自己曾积攒了一木匣的小人书。那只木匣子,油漆成栗色,有些古气,是从爷爷房里翻找出来的,大概它已很有些年头了。平时我要看小人书了,就把这匣子上的盖板拉开,看一本,拿出一本,看完了立即放回去,然后再取出另一本,可真是视书如命了。

-

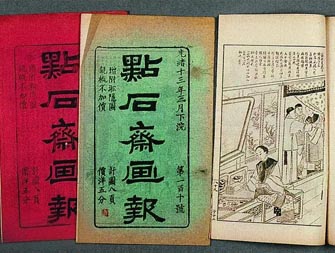

从石印画报到“小人书”的诞生

上海的《点石斋画报》是以图画新闻形式的连幅图画。最早发行的时候,仅仅只是作为《申报》的附送赠品,每十日出版一本,每期八页,其内容是“选择新闻中可嘉可惊之事,绘制成图,并附事略”。甫一上市,就因其贴近社会生活故事事卖点,以及精美的印刷和中西台壁的创新绘画技法,赢得了普通市民的喜爱。

-

连环画的开本与版次

连环画作为出版物的一种,跟普通图书一样,也有版本,版次的区别。但它又因为自身艺术形式的缘故,在版本和版次有着一定的特殊性,这一点对于收藏爱好者尤为重要。

-

现代连环画的种类

连环画具有自己独特的艺术语言,在中国也已经形成了自己独立的艺术体系,但是它却没有一个固定的绘画表现手法,创作者们按照各自的理解和熟悉的表达方式以不同的绘画手法进行创作,这就使得连环画呈现出“采撷各家之长为我所用”的繁荣景象。水墨、水粉、水彩、木刻、素描、漫画、摄影,甚至油彩、丙烯均被作为连环画的

-

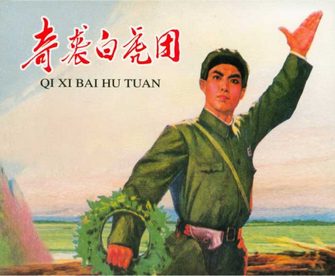

连环画《奇袭白虎团》成书的前后

因《奇袭白虎团》画工精良,山东出版社捷足先登,又因是山东的人,山东人的事,山东的画家,山东的剧,上美、人美等也就没再画此书,所以此书被当作八大样板戏的正本,成为经典。杨文仁等笔下严伟才的高大形象深深地印在读者心中。

-

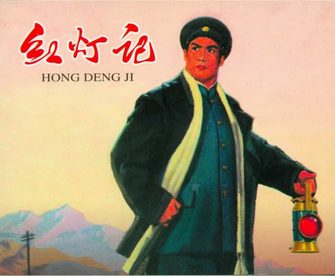

《红灯记》连环画知多少

作为八大样板戏之一的《红灯记》已广为流传,表现在连环画上,其艺术魅力让人回味悠长。《红灯记》连环画在“文革”前有两种版本,一是浙江人民美术出版社于1965年出版的上下册,由吴普改编,张剑维画;二是同年由上海人民美术出版社出版的单册本,由杨根相、万家春改编,韩和平、罗盘、金奎、沈悌如、