-

小人书:挥之不去的印记

我们小时候,条件不好,市场上也没有什么,不像现在的孩子,条件优越,要什么,有什么。但是,我童年里的乐趣,如今的孩子却感受不到。由于当时处于特殊时期,生活条件差,合适我们看的“课外书”寥寥无几,而小人书内容丰富,画面栩栩如生,吸引了我,让我爱不释手。

-

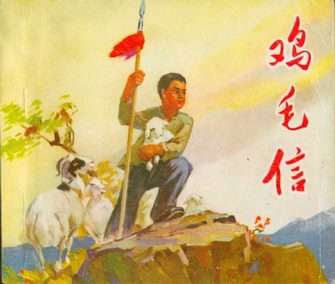

小时候的连环画《鸡毛信》翻看次数最多

绘画大师刘继卣的《鸡毛信》,开启一代连环画的画风。《鸡毛信》可能是我小时候翻看次数最多的一本小人书,一个小孩把一封信藏了又藏,揣在身上,藏在羊肚子里,结果总是被伪军发现逮着,然后信又丢了,又回过头去找,费尽周折。看完以后,不知为什么总是有一种孤独的感觉。可能跟作者刻画人物的笔法有关系

-

爱看连环画的岁月

前些天回老家,翻开一张老桌子的抽屉时,无意间看见一本已泛黄的连环画,顿时勾起我对儿时爱看连环画的回忆。未曾上学之时,对于还不识字的我就开始迷恋上小小的连环画。那个时候,家里别的书籍不多,惟有连环画有好几十本。虽然不识字,但看见连环画里那一幅幅生动有趣的画面,我是常常捧着连环画边看边吃饭,

-

小人书——我们曾拥有的童真

在我孩子床底下的一个小箱子里,仍然整整齐齐摆放着上百本我儿时的心肝宝贝——小人书,它们辗转从老家搬到这里,已经度过了好几个寂寞的光阴,孩子已不喜欢看这种小人书了,估计是这些小人书大多残缺不全,抑或是现在的儿童读物更加的丰富多彩。虽然它们在老家时被邻家小孩“盗”得与儿时的拥有量差距甚远,但儿时那种

-

捧读小人书:永远失散的往事

我几乎是一接触书就喜欢上小人书的。那时候村叫大队,代销点叫合作社,一个大队就一个合作社。只要听说合作社新书来了,我就往合作社跑,不管身上有没钱。如果有钱,就挑喜欢的买下来津津有味地享受,如果没钱,就趴在摆放小人书的柜台玻璃上,看着精彩的封面,想象里面的故事内容。

-

小时候情有独钟的小人书

小人书是什么样子,现在的小孩恐怕已经很少人知道了。但在七、八十年代,说小人书是孩子们的精神寄托,那可一点都不为过。 我虽然也是80后,但属于靠前的,与70后接轨,所以在我小时候对小人书那还是情有独钟的。早期的小人书都是手绘的,后来有了剧照版的,比如西游记什么的。

-

往事如烟——读顾炳鑫先生连环画琐忆

我第一次接触到顾先生所绘的连环画是那本《在蓝色的天空上》。记得那是1956年初,我正在北京上小学三年级,因为家就住在距王府井不远的北梅竹胡同,位于帅府园巷口的新华书店少儿读物门市部,便成了我课余不时光顾的好去处。

-

童年在印尼看的小人书

记得我还没有上学的时候,自己曾积攒了一木匣的小人书。那只木匣子,油漆成栗色,有些古气,是从爷爷房里翻找出来的,大概它已很有些年头了。平时我要看小人书了,就把这匣子上的盖板拉开,看一本,拿出一本,看完了立即放回去,然后再取出另一本,可真是视书如命了。

-

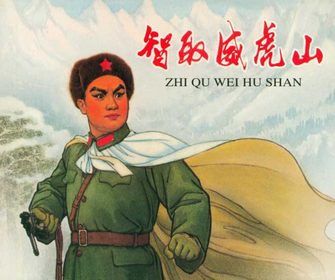

我的第一本连环画——《智取威虎山》

我的第一本连环画是《智取威虎山》。这是一本非常具有历史价值、艺术价值、收藏价值的连环画。后来我还有过很多本连环画,都放在一个木头箱子里。姥爷是个木匠,箱子是他亲手做的,也是姥爷留给妈妈的“遗产”,妈妈带着它来上海安家,作为纪念。在那个木头箱子里,放着我的全部小人书。书是编了号的,我至今都

-

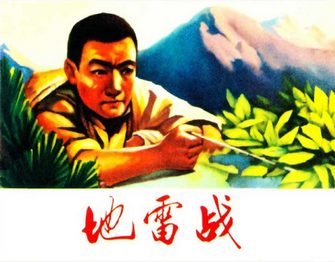

连环画:那一代人的记忆

我国的连环画兴起于清末,最初的形式是新闻连环画。1899年,上海文艺书局出版了石印的《〈三国志演义〉全图》,这是第一部用连环画的形式来表现文学原著内容的作品。民国时期,连环画迅速发展,但称呼上南北不一,南方称为公仔书、菩萨书、伢伢书,北方多称为小人书。从上世纪20年代开始,连环画多出版成64开本,这种形

-

那些读过的小人书

近日收拾杂货间,无意间发现了那只小木箱,翻开那些珍藏了30多年的泛黄的小人书,它曾经给我的童年留下多么美好的东西啊……在那个文化荒芜的年代,除了8个革命样板戏之外就是一些阶级斗争故事片,精神食粮的匮乏可想而知。文革中幸免于难的一些长篇小说以及小人书就成了人们相互传阅的“美食”。喜欢上

-

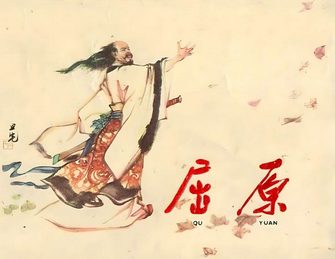

端午节的回忆——连环画《屈原》

每年的端午节,我都会想起记忆里印象最深的一本连环画叫《屈原》。当年小学生中间流行用水彩涂连环画,于是,我的《屈原》被搞成了彩色连环画。我从连环画上认识屈原的时候大约十岁左右,十岁的孩子不懂宫廷里的政治,但是我非常崇拜屈原,崇拜他为了楚国的统一什么都不怕,在崇拜的同时,也同情他被坏人合伙陷害的遭遇